Merayakan Satu Dekade Kampung Buku

Menurut Eric Weiner (2011:176) dalam buku The Geography of Bliss, rumah memiliki dua unsur esensial: pemahaman tentang komunitas, dan bahkan lebih penting, tentang sejarah. Tanggal 29 Oktober 2018, satu perpustakaan di Kota Makassar, Kampung Buku, merayakan hal esensial itu dalam momen satu dekade perjalanannya.

Kampung Buku adalah perpustakaan publik, terletak di sebuah rumah di Jalan Abdullah Daeng Sirua (CV Dewi) No 192E, Makassar. Kampung Buku dirintis oleh Penerbit Ininnawa pada 29 Oktober 2008, yang pada perkembangannya diasuh-kelola oleh Tanahindie, kemudian menjadi ruang kolabolatorium pengkajian dan penelitian kota oleh beberapa individu dan komunitas.

Selain perpustakaan, Kampung Buku juga membuka toko buku yang menyediakan terbitan berkaitan dengan kebudayaan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan kajian urban, serta menjual merchandise produksi awak Kampung Buku dan beberapa jaringan penyuplainya. Sebagai sebuah perpustakaan, Kampung Buku menjadi penyuplai referensi—arsip, pada komunitas yang berkantor di sana. Selain itu, ia juga menjadi distributor dari produksi pengetahuan yang diupayakan komunitas. Kampung Buku kini menjadi kantor bersama Penerbit Ininnawa, Tanahindie, The Ribbing Studio, Makassar Biennale, dan Kedai Geraderi.

Kampung Buku adalah satu dari beberapa perpustakaan yang muncul menjelang akhir dasawarsa 2000 di Kota Makassar. Perpustakaan menjadi tanda pertama satu komunitas anak muda yang membangun Makassar pertama kali, dilakukan dengan membeli ruang dan mengoptimalisasi aset seperti halaman rumah, sebagaimana yang dilakukan Penerbit Ininnawa dan Tanahindie (Jalan Abdullah Daeng Sirua) dan Kedai Pojok Adhyaksa (Jalan Adhyaksa).[1]

Halaman menjadi tempat penggodokan pemikiran dan aktivitas sosial di Indonesia. Pergerakan anak muda pasca Reformasi 1998 banyak menciptakan komunitas dan perpustakaan yang digagas di halaman, termasuk di Makassar.”[2]

Pada perayaan satu dekade, komunitas-komunitas datang dan berkumpul di halaman Kampung Buku—bertemu secara fisik, juga gagasan. Pertemuan ini semacam syukuran yang dihadiri oleh tetangga-tetangga kita di kota. Tetangga seperti yang tulis Anwar Jimpe Rachman: “…asumsi saya tentang pertetanggaan di kota bukan semata berkaitan dengan ‘geografis’ dan ‘fisik’, melainkan diikat oleh kumparan ‘gagasan’. Pertetanggaan tidak lagi semata berarti: ‘kita berdekatan rumah’, melainkan bisa pula ‘kita sepaham’.”[3]

Para ‘tetangga’ yang hadir pada acara satu dekade itu memberikan impresinya tentang Kampung Buku serta Tanahindie yang menjadi pengasuhnya.

M. Hasymi Ibrahim, dari Eikoniv, mengatakan apa yang berlangsung di Kampung Buku pekerjaan yang luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan ada satu proses menghimpun pengetahuan yang independen atau otonom, dilakukan nyaris secara personal, kekeluargaan, dan tidak tergantung dengan apapun. Ia mengatakan bahwa Kampung Buku dan Tanahindie tidak masuk dalam sistem kapitalistik dalam proses penciptaan pengetahuan.

Wahyu Candra, dari Mongabay, yang juga pada awal-awal Tanahindie berdiri ikut nimbrung dalam mengelola Jurnal Warnatanah—jurnal Tanahindie yang terbit dari tahun 2001 sampai 2003, mengatakan bahwa Kampung Buku adalah tempat di mana ia dan kawannya banyak mengambil referensi untuk penelitian. Kampung Buku memang memiliki beberapa koleksi yang lengkap. Tak jarang koleksinya sudah tidak ditemukan lagi dalam peredaran. Selain itu, ia mengatakan bahwa Kampung Buku juga menjadi tempat diskusi yang ditunjang dengan suasana yang santai, suasana ala rumah karena memang berada di halaman rumah.

Selain itu, Abdi Karya, yang juga ikut menyaksikan bagaimana awal-awal berdirinya Kampung Buku, mengatakan bahwa meskipun ia benar-benar tidak pernah menyatakan sesuatu pada Kampung Buku, ia merasakan kenyamanan karena “bisa langsung bisa buka tudung saji, bawa bungkusan, dan lainnya”. Menurutnya, ini adalah sebuah keterbukaan dari Kampung Buku yang tidak bisa muncul begitu saja. Yang menarik juga menurutnya adalah Kampung Buku bukan lagi tempat pertemuan fisik orang-orang, tetapi tempat bertemunya pengetahuan dan gagasan karena kota ini sebenarnya semakin tidak ramah dengan pertemuan-pertemuan.

Wilda, mahasiswi Universitas Hasanuddin, yang bergabung dengan Tanahindie dalam lokakarya penulisan dan penelitian ‘Anak Muda dan Kota’, mengatakan bahwa Kampung Buku adalah sebuah tempat yang menjadi pelipur laranya. Pelipur lara dari aktivisme kampusnya yang menurutnya sudah tidak relevan pada banyak hal. Kemudian, Kampung Buku menurutnya menjadi satu ruang yang menunjang perkembangan dirinya dalam menulis, juga membantunya mengoreksi pandangannya terhadap sesuatu.

Kampung Buku sendiri bagi saya adalah tempat memulai-berproses-terbentur dalam sebuah ruang kolaborasi dan labolatorium. Tempat belajar menekuni dunia penulisan dan penelitian. Juga manajemen tentu saja. Sejak bergabung dari tahun 2016, Kampung buku dan Tanahindie memberikan kesempatan pada saya untuk bermain dan bekerja. Tentu saja kemungkinan yang sama dibuka juga untuk anak-anak muda yang lain.

MOMENTUM perayaan satu dekade Kampung Buku malam itu juga menyediakan dua ‘pintu’, yakni peluncuran video animasi “Paropo 3S” dan “Soundsphere”.“Paropo 3S”karya awak Tanahindie yang dipamerkan dalam Pekan Seni Media 2018 di Palu, Agustus 2018 silam. Sedang Soundsphere merupakan ajang dwibulan yang digelar Tanahindie, yang pada edisi kedua malam itu memperkenalkan hasil kerja A. Thezar Resandy dan Irwan Setiawan. Soundsphere berusaha mencari perspektif dan model kerja yang lain dalam merespon ‘halaman rumah’ melalui bunyi. Seperti Soundsphere, “Paropo 3S” merangkum penelitian Tanahindie “Halaman Rumah” yang berlangsung sejak 2014, sekaligus menjadi upaya Tanahindie dalam berfokus pada soal pustaka dan mengarsipkan kota secara vernakular.

Animasi Paropo 3S merupakan karya visualisasi perkembangan enam puluh tahun Paropo, perkampungan di kawasan Panakkukang, salah satu wilayah di Kota Makassar yang berubah cepat, yang agaknya lantaran menjadi daerah pusat perekonomian. Paropo merupakan salah satu kawasan bersejarah di Makassar yang dihuni oleh komunitas yang melestarikan beberapa kesenian rakyat, salah satu di antaranya teater rakyat Kondo Buleng.”[4]

Lantaran sumber-sumber visual terkait Makassar sangat jarang ditemukan, Tanahindie menjadikan karya Paropo 3S ini sebagai tawaran lain sebagai media arsip, pengetahuan, dan pembelajaran semua kalangan. Anwar Jimpe Rachman, kurator karya ini, berharap agar karya Animasi Paropo 3S menjadi ‘pintu’ mengobrolkan ke warga dan banyak kalangan untuk bersama membincangkan kota (Makassar) dan segala perkembangannya.

Setelah Animasi Paropo 3S yang ditembak oleh proyektor pada dinding bangunan di depan Kampung Buku ditonton bersama, kemudian diskusi dilanjutkan di halaman Kampung Buku. Dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dias Pradadimara mengatakan, perkenalannya dengan Kampung Paropo terjadi sekitar delapan tahun yang lalu, ketika seorang mahasiswa bimbingannya menulis soal Kampung Rama. Dari situ, ia mengetahui bahwa kampung tersebut adalah pecahan dari Kampung Paropo.

Animasi Paropo 3S, seperti pengakuannya pada diskusi itu, membantunya membayangkan tentang satu perubahan Kampung Paropo per dekade. Hanya saja, kritiknya terhadap karya yang menggunakan teknologi animasi yang terdiri dari perca dan serakan gambar di media daring dengan metode 3S (selancar-salin-susun) yang ‘dijahit’ menggunakan seni grafis, seni bunyi, dll, terlatak pada satu unsur penting yang kurang terlihat: manusia. Menurutnya akan semakin menarik jika manusia ditampilkan pada karya animasi itu.

Masih menanggapi karya animasi, Dias Pradadimara bercerita juga soal Kampung Paropo yang mengalami gentrifikasi, proses pengambilalihan ruang kota oleh investor, menyebabkan penduduknya tersingkir ke samping, depan, belakang, dan seterusnya. Menurutnya, yang dilakukan oleh Tanahindie adalah hal yang menarik lantaran memotret Makassar dari sisi-sisi yang tidak tampak, dan dalam waktu yang tidak lama, akan menghilang juga. Sisi-sisi yang kemudian akan digilas perubahan akibat pengaruh gentrifikasi tadi.

Anwar Jimpe Rachman, menjelaskan bagaimana karya ini dilengkapi data-datanya oleh penelitian lain. Ketika ia bertemu dengan orang Bumi Karsa, diketahui bahwa aliran air yang membelah Kampung Paropo dan Kampung Rama ternyata bukan sungai, melainkan kanal yang digali dari Maros hingga ke Panakkukang pada tahun 1975. Karena pada saat yang bersamaan, Makassar sedang diperlebar.

“Daerah ini (Panakkukang) dulu wilayah Gowa. Kemudian DPRD Makassar memutuskan, Panakkukang menjadi pusat ekonomi. Tahun 1975 digali dari Maros sampai ke kanal, makanya namanya Penjernihan di sini. Data-data itu kemudian melengkapi animasi,” kata Jimpe.

Karya ini, kata Jimpe, adalah pekerjaan yang cepat; hanya dua minggu karena keperluan pameran Pekan Seni Media 2018 di Palu. Forum Lenteng, pelaksana Pekan Seni Media, ketika itu mengundang Tanahindie sebagai seniman.

Sebagai refleksi satu dekade, Jimpe mengatakan bahwa Kampung Buku dan lembaga yang bekerja di dalamnya sedang mempelajari manajemen. Animasi Paropo 3S adalah karya yang berawal dari penelitian ‘Halaman Rumah/Yard’, yang dikerjakan oleh empat orang mahasiswa dengan melakukan penelitian. Menurutnya, ada lompatan-lompatan di kampus. Mahasiswa biasanya langsung berpikir teori.

“Dalam artian, di kampus materinya sudah ada lalu dibawa masuk. Sementara mahasiswa tidak tahu riwayat materi ini. Penekanan Tanahindie terletak di titik ini, yang kajian urbannya menekankan bagaimana caranya dapatkan data dan bagaimana cara mengalaminya,” jelas Jimpe.

Zainal Ziko, dari ACSI, merespon diskusi dan obrolan yang disampaikan oleh Pak Dias dan Jimpe dengan mengatakan bahwa pengrajin ketupat, yang dilekatkan pada masyarakat Paropo, sebenarnya adalah hal yang baru. Menurutnya, secara ekonomi, masyarakat Paropo memiliki budaya seperti kara’ba’—lubang yang dibuat menggunakan rumpun bambu berbentuk sumur untuk ikan gabus, cambang-cambang,dan bale balang. Selain itu, ia sebagai orang Makassar, mempertanyakan hilangnya nama-nama kampung di Makassar.

Ahmad Shadiq, mempertanyakan pemilihan Kampung Paropo yang dijadikan bahan animasi dan proyek penelitian Tanahindie. Jimpe menjelaskan bahwa tahun 2017, yang dipilih sebenarnya ada tiga kampung: Sukaria, Paropo, dan Rama. Jarak dan jangkauan menjadi alasan mengapa tiga kampung ini dipilih semata-mata karena paling dekat dari Kampung Buku, kata Jimpe. Hal yang sama ia contohkan ketika Quiqui dan Tanahindie menggelar Bom Benang.

“Waktu itu kita bikin juga Bom Benang yang diarahkan untuk mengangkat isu Sungai Sinre’jala. Kita sebenarnya sederhana. Perdebatan orang selalu: ini kanal atau sungai?” lanjut Jimpe mencontohkan.

Indikator Bom Benang menurutnya, cuma satu: ketika Sinre’jala sudah menjadi ‘sungai’. Dalam pembukaan Bom Benang, Pak Lurah Pandang menyebut Sinre’jala sebagai sungai, yang dengan demikian Bom Benang dianggap berhasil karena menjawab perdebatan Sinre’jala sebagai sungai atau kanal. Menurut hasil penelitian tim Bom Benang, Sinre’jala memang sungai. Kesimpulan ini dihimpun dari wawancara pada warga, arsip, dan konfirmasi-konfirmasi soal, misalnya, data tahun 1980-an akhir dilaksanakan program bernama normalisasi sungai—sungai yang berkelok-kelok diluruskan. Sungai Sinre’jala dicurigai sebagai salah satu korban dari normalisasi sungai itu, sehingga ia beralih fungsi menjadi kanal.

Tanahindie beranggapan bahwa persoalan-persoalan di kota itu bermula dari persoalan rumah. Di mana kota hanya panggung, akumulasi dari persoalan yang berawal dari rumah. Ini juga menjadikan ‘halaman rumah’ sebagai proyek penelitian ‘abadi’ yang dilakukan oleh Tanahindie. Ini juga menjawab mengapa perayaan satu dekade Kampung Buku dilakukan di halaman rumah, karena penting dialami oleh banyak orang.

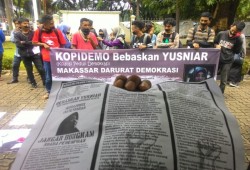

Perayaan satu dekade ini dihadiri oleh beberapa orang dari komunitas berbeda; Katakerja, Platform Baja, Eikoniv, Baraka Institute, Institute Seni Budaya Sulawesi Selatan, Light Of The Underground, Payo-Payo, Rumata’ Art Space, Prolog Art Building, Stupa 14, Sokola Kaki Langit, UKPM, Baruga Kita, ACSI, UKM Seni UNM, dan Mongabay.

Sembari menikmati kopi yang bisa dipesan pada Kedai Geraderi, obrolan-obrolan di halaman rumah seperti menjahit kembali apa yang jauh. Hadirnya Kedai Geraderi di Kampung Buku, yang dikelola oleh Zulkifli, menyatakan kembali penggodokan gagasan di halaman, yang kebanyakan kini beralih ke ruang-ruang seperti kedai kopi, dan lain-lain. Sejak bergabung pada tanggal 26 April 2018, Ippi, sapaan akrab barista Kedai Geraderi, menyatakan bahwa ia melihat Kampung Buku sebagai sebuah ekosistem. Ia melihat cara kerja yang lentur. Tidak kaku, seperti yang pernah ia lihat di kampus.

“Tamunya Kampung Buku, bisa jadi tamunya Kedai Geraderi, begitupun sebaliknya,” kata Ippi, menjelaskan tentang ekosistem yang ia maksud.

Sebelum membuka kedai di Kampung Buku, Ippi punya keinginan untuk membuat gerobak perlengkapan kopi, kemudian digandeng dengan motor, lalu berkeliling sambil melapak buku, dan tentu saja membuat kopi. Ia mengaku, tertarik dengan Kampung Buku karena kesukaanya pada buku. Semua orang butuh profit. Tetapi itu bukan tujuan utamanya. Ia memang suka membuat kopi dan melihat orang meminum kopi. Terlebih lagi, kesukaannya pada buku dan memperkenalkan orang pada buku, menjadi lebih mudah dengan koleksi buku yang tersedia pada halaman Kampung Buku.[]

:: Fauzan Al Ayyuby, belajar dan bekerja di Tanahindie.

[1]Tanahindie – British Council, Ekonomi Kreatif Makassar 2015, dalam Fauzan Al Ayyuby, http://makassarnolkm.com/membincangkan-ekonomi-kreatif-makassar/, diakses pada 11 November 2018, 00.11

[2]Anwar Jimpe Rachman, “Di Kota Kita Meraya, Di Halaman Kita Berjaya”, Halaman Rumah/Yard, (2017:5)

[3]Ibid.

[4]Tanahindie, Paropo 3S – Soundsphere #2, 2018.